板橋区 成増 内科 循環器 糖尿病

東京都板橋区成増2‐14‐5

メディパーク成増3F

(成増駅南口隣FamilyMartの上)

東武東上線 成増駅南口 徒歩0分

地下鉄成増駅 5番出口 徒歩2分

池袋 和光 赤塚 練馬 光が丘から便利

不整脈

心臓の刺激伝導系(電気回路)について

〇心臓は、血液を全身に押し出すポンプの役割を担っており、心臓自体は「心筋」という筋肉で構成されています。

筋肉は、電気刺激を与えると自動的に収縮する性質を持っています。

心臓には「洞結節」というペースメーカー(電気パルス発生装置)が備わっており、また心筋内には電気回路が張り巡らされており、「洞結節」が電気パルスが発すると、電気回路を伝導して心臓全体に電流が拡がり、心臓内の血液を押し出すように動き、血液ポンプとして機能します。

「洞結節」は、毎分60~100回程度規則正しく電気パルスを発し、その回数に応じて心臓も血液を押し出します。

この正常な電気回路以外の部位から、余計な電気パルスが発すると、それは不整脈の原因になります。

なお、「洞結節」の機能が低下し、電気パルスを正常に発しなくなったり(洞不全症候群)、電気回路に伝導障害(房室ブロック)が起こると、異常に脈拍が遅くなる「徐脈」という現象が起きます。

高度徐脈により、血圧が下がると脳血流の減少により失神をしたり、心不全を起こす場合は、ペースメーカー植え込みの適応になります。

不整脈の種類

期外収縮(上室性期外収縮・心室性期外収縮)

最も多い不整脈の一つで、若い方にもよく見られます。

「瞬間的な胸の違和感」、「胸が一瞬詰まる感じ」、「脈の飛ぶ感じ」などといった自覚をします。

発生部位によって、心房由来の期外収縮を「上室性期外収縮」、心室由来の期外収縮を「心室性期外収縮」と呼びます。

一般的には、疲労、寝不足、ストレス、飲酒により誘発されているものが多く、生活改善で症状が良くなる場合が多く、治療を必要としないケースが殆どです。

多くは治療を要さないことが殆どですが、心室頻拍を合併したり上室性期外収縮の頻度が多い場合は薬物治療を行うこともあります。

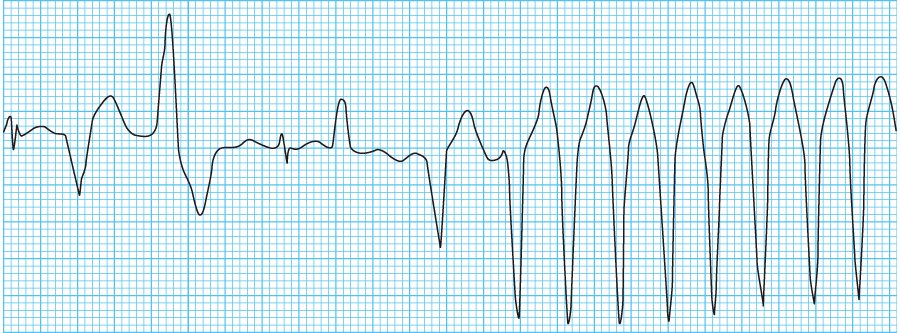

心室頻拍(VT)

心室頻拍が起こると、ポンプ機能が低下することで脳に十分な血液が供給されなくなり、めまい感、失神を起こす場合があります。

薬物治療やカテーテルアブレーション治療の対象になります。

心房細動・心房粗動

心房細動は、心房内で微小な電気が多数発生し、心房が小刻みに震え、脈拍が乱れる不整脈です。

動悸、胸が苦しい、胸の違和感などの自覚症状を感じる場合と、自覚症状が全くないこともあります。

心房細動が起こると心房内の血液の流れに澱みが生じることで、心房内に血栓が出来やすい状態になります。心内血栓が血流に乗って脳に運ばれると、重篤な脳梗塞を引き起こします。心房細動を起こした場合は、脳梗塞の予防で抗凝固薬を内服します。

心房細動の治療

①脳梗塞予防で抗凝固薬の内服+脈拍を安定化させる抗不整脈薬による薬物治療の選択肢。

➁根治を目指して、カテーテルアブレーション(肺静脈隔離術)を行う選択肢があります。

・当院では、ホルター心電図や心エコーなど検査を積極的に行い、アブレーション治療の必要な方には専門医療機関への紹介も行っております。

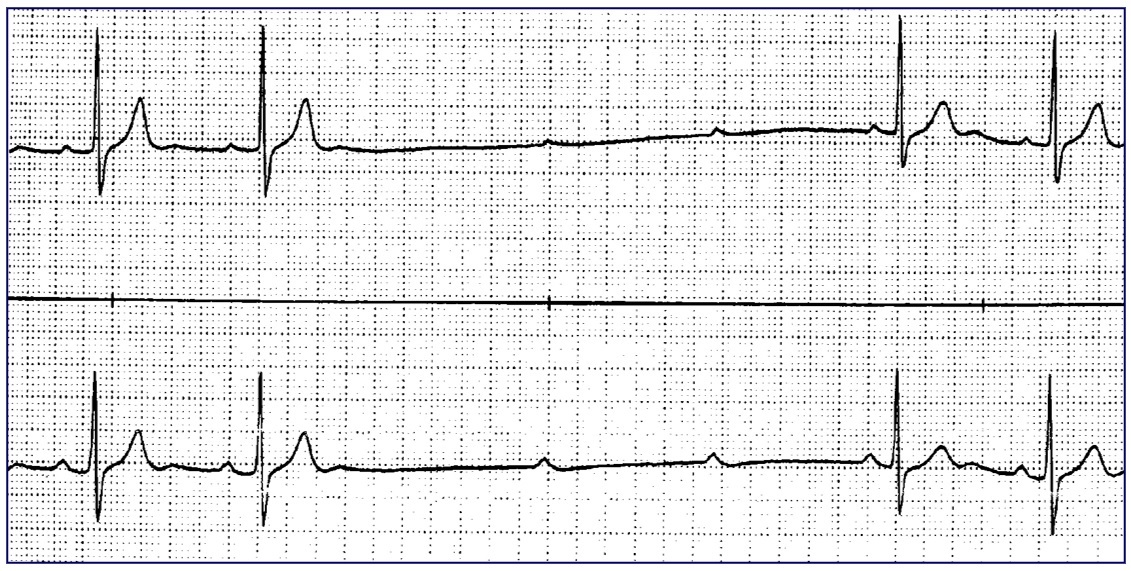

徐脈性不整脈

①洞不全症候群

②高度房室ブロック・完全房室ブロックなど

脈拍が極端に遅くなると、心不全症状として倦怠感、息切れ、動悸、体の浮腫み等の症状が起こります。

更に悪化すると、脳に血液が十分に供給されないことで、立ち眩み、めまい、失神などの症状が起こります。

これを疑った場合は、ホルター心電図を行います。

検査で高度徐脈を認め、失神や心不全を起こしている場合は、ペースメーカー植込み術を行います。

上記以外にも、様々な不整脈があります。

不整脈の治療

①期外収縮

一般的には経過観察になることが多いですが、動悸症状を頻繁に感じる場合は、内服治療を行います。

不規則な生活・睡眠不足・疲れ・ストレス・飲酒などが引き金になることが多く、生活習慣の改善が非常に重要です。

②心房細動

頻脈にならないよう脈拍のコントロール、血栓症の予防目的でワーファリンや経口抗凝固薬の内服を行います。

根治治療として、アブレーション治療があります。

③徐脈性不整脈

経過観察となることが多いですが、徐脈が原因で「心不全」「失神・意識消失」などの症状が起こる場合は『ペースメーカー』の適応になります。

④電気生理学的検査(EPS)/カテーテルアブレーション(経皮的カテーテル心筋焼灼術)

足の付け根や首の血管からカテーテルを心臓内に挿入していきます。

カテーテルの先端に電極がついており、心臓内の電気的現象を記録したり、電気刺激することで、不整脈の発生源を突き止めます。

不整脈の発生源が確認されたら、アブレーション用カテーテルで不整脈の原因となっている部分に高周波電流を流して、原因となっている部位の焼灼を行います。

上室性頻拍症・WPW症候群・心房粗動・心房細動・心室頻拍などの疾患が対象になります。

当院では、年間200件以上のホルター心電図検査を行い、心房細動などアブレーション治療を要する患者様を専門医療機関に紹介を行っています。

心臓病以外の原因で起こる動悸について

動悸や頻脈は、「甲状腺疾患」「更年期」「貧血」など心臓以外の要因が関与していることもあります。

甲状腺ホルモンが過剰になると、甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)になります。

バセドウ病を発症すると、安静時でも常に脈が速くなり、動悸・息切れ・易疲労感・異常な発汗・体重減少などの症状が出現します。

悪化すると、頻脈性不整脈や心房細動を引き起こす場合もあります。血液検査で簡単に診断が出来ます。

また閉経前後の女性は、更年期症状としてホットフラッシュや動悸などの症状が出現することがあります。

更年期症状として動悸が起こっている場合は、当院では漢方薬を用いて治療を行うこともあります。

不整脈の検査

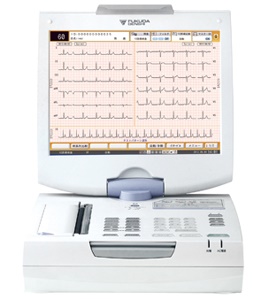

胸部レントゲン・心電図

心臓疾患の基本的な検査です。

心臓超音波

心臓のポンプ機能評価

弁膜症の評価

心内血栓の有無のチェック

など

ホルター心電図

動悸の精査で来院され、外来受診時の短時間の心電図記録で不整脈を捉えられる方は稀です。

不整脈は、「動悸症状のあるその瞬間」に心電図記録できなければ、証拠を捉えることができません。

携帯型長時間心電図記録器(ホルター心電図)を装着してお帰りいただき、お仕事や家事も含め普段と全く同じ生活をしていただきます。約24時間の心電図記録をすることで、不整脈の証拠を捉えやすくし、診断・治療につなげます。

当院では、ホルター心電図記録器を4台保有しており、いつでも検査可能です。(防水機能付で、検査中シャワー可です。)

ホルター心電図装着の流れ

外来で「携帯型記録器」を装着(10分程度で完了)➡自宅で普段と同じように生活する(シャワー可)➡取付から24時間後に来院・取り外し➡15分程度で解析完了➡当日結果説明

ご来院される患者様へ

・どの病気にもいえることですが、早期発見・早期治療が重要です。

・心疾患は、心不全を起こしてから来院された場合には、緊急入院となってしまうケースも少なくありません。

・息切れ、動悸、足の浮腫み、胸の痛みは、心臓病のサインです。

・心不全も症状の軽いうちであれば、外来治療も十分可能です。

・症状の軽いうちの来院をお勧めします。健康診断で異常を云われた方も、お早目の来院をお勧めします。

・また、当院は下記の医療機関と医療連携を行っています。当院でできない検査が必要な場合、カテーテル検査や手術等の必要な場合に、下記の連携医療機関への紹介を行っております。

連携医療機関

〒173-8610 東京都板橋区大谷口上町30-1 TEL 03-3972-8111

〒351-0102 埼玉県和光市諏訪2-1 TEL 048-462-1101

〒179-0072 東京都練馬区光が丘2-11-1 TEL 03-3979-3611

〒173-0015 東京都板橋区栄町35番2号 TEL 03-3964-1141

〒177-8521 東京都練馬区高野台3-1-10 TEL03-5923-3111

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢2-12-7 TEL03-3967-1181

〒175-0082 東京都板橋区高島平1-73-1 TEL03-3936-7415

〒175-0082 東京都板橋区高島平3-12-6 TEL03-3975-8151